開催日時:2021年3月10日(水)13:00-16:40

参加者:78名

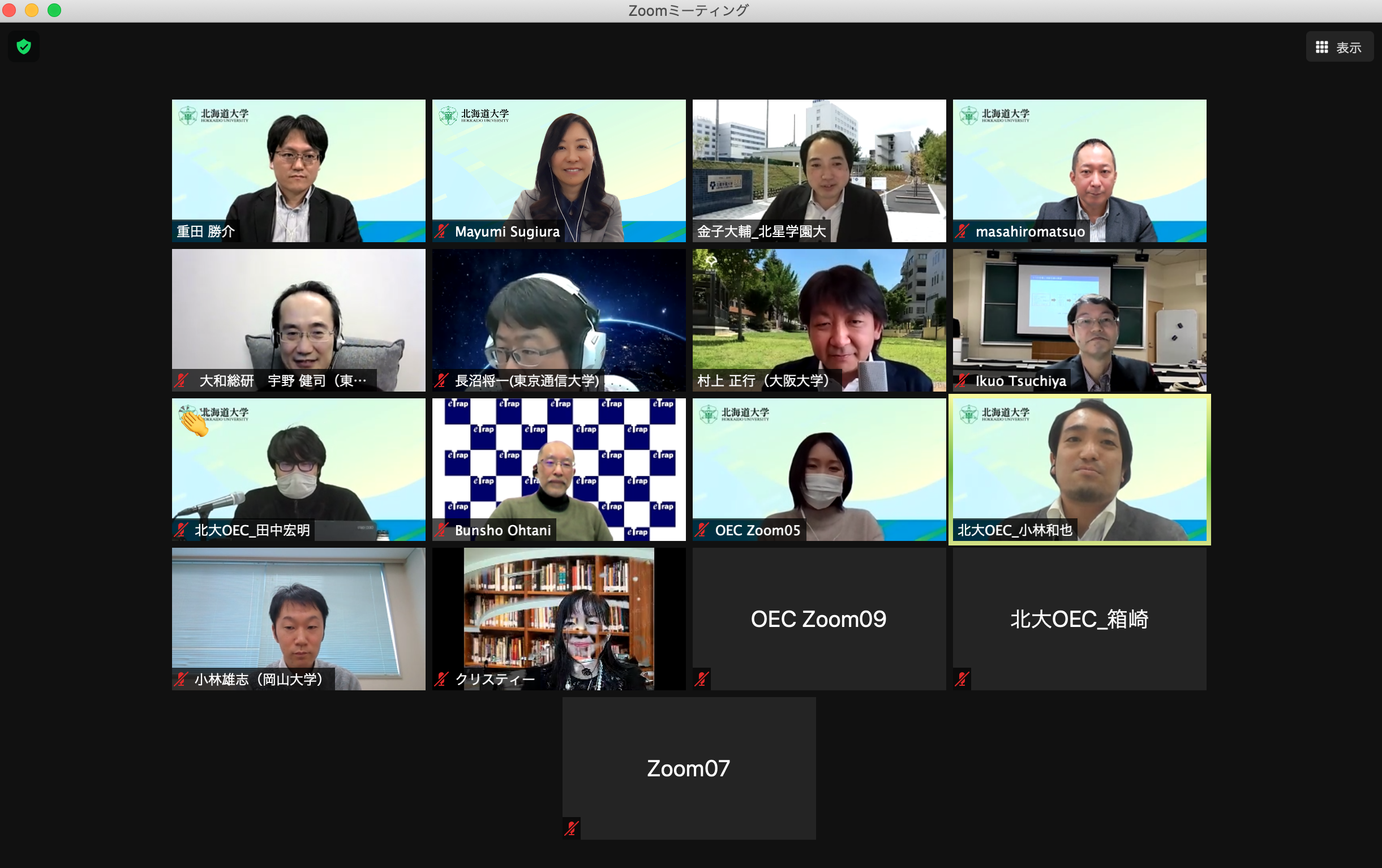

フォーラムのテーマは「アフターコロナの大学教育」であり、ゲストには2020年度オンライン授業の実施に関して全学的な支援に取り組んでいる村上正行氏(大阪大学)、金子大輔氏(北星学園大学)をお招きしました。

シンポジウムは、大学を超えてアフターコロナにおける大学教育について、中長期的な視点から議論を展開することを目的として実施しました。なお、今回のフォーラムはCOVID-19の感染拡大防止の観点から、ウェビナーによる開催としました。

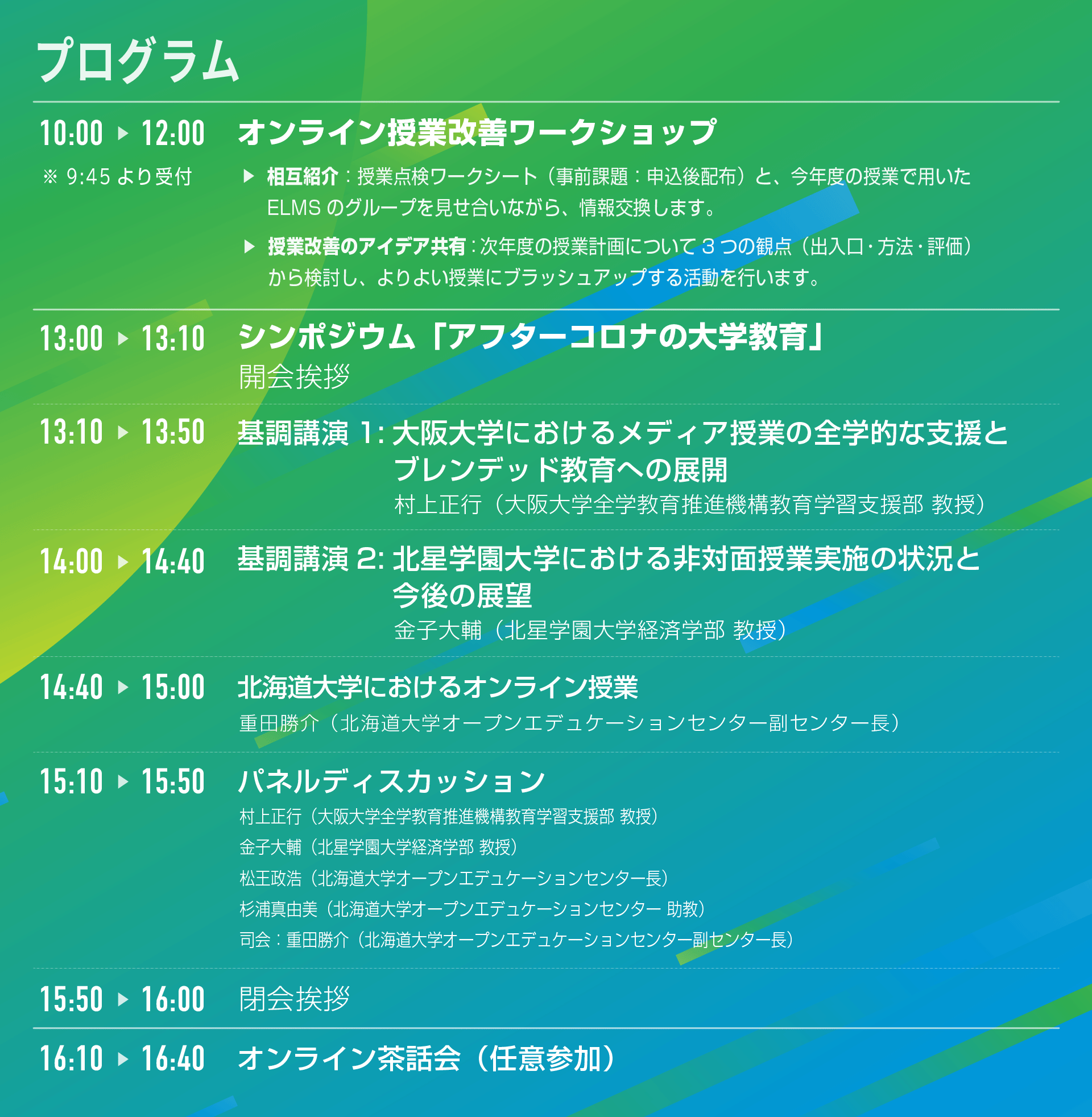

基調講演

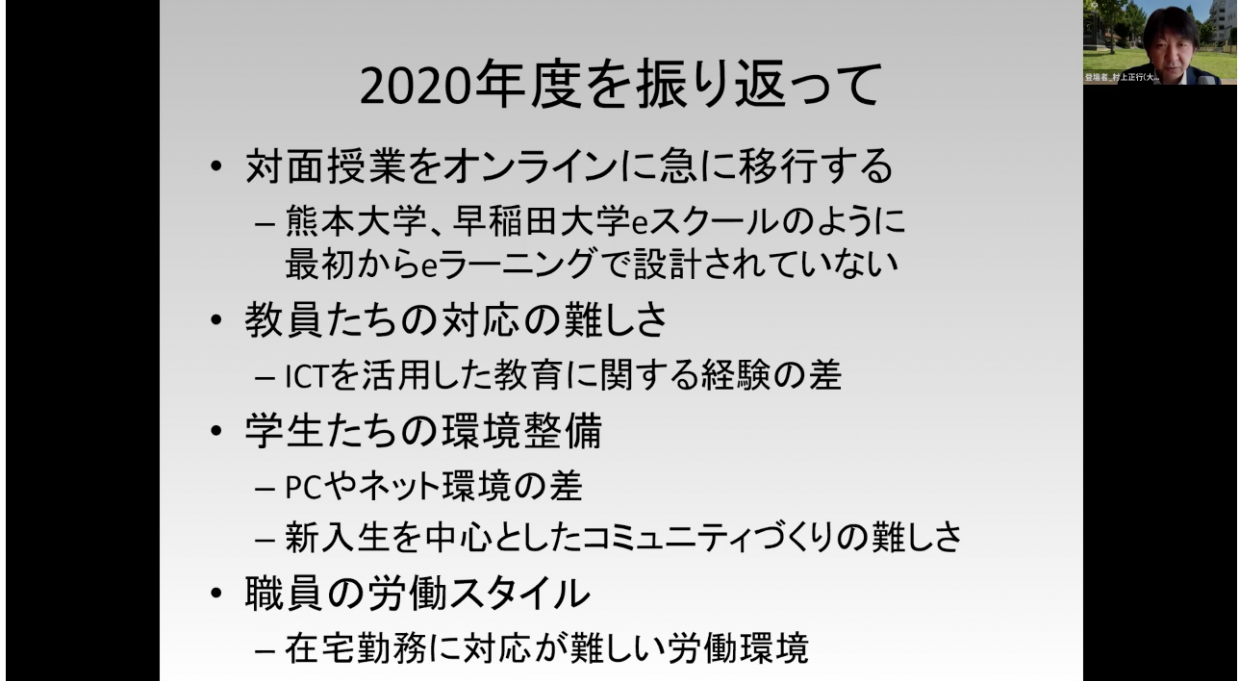

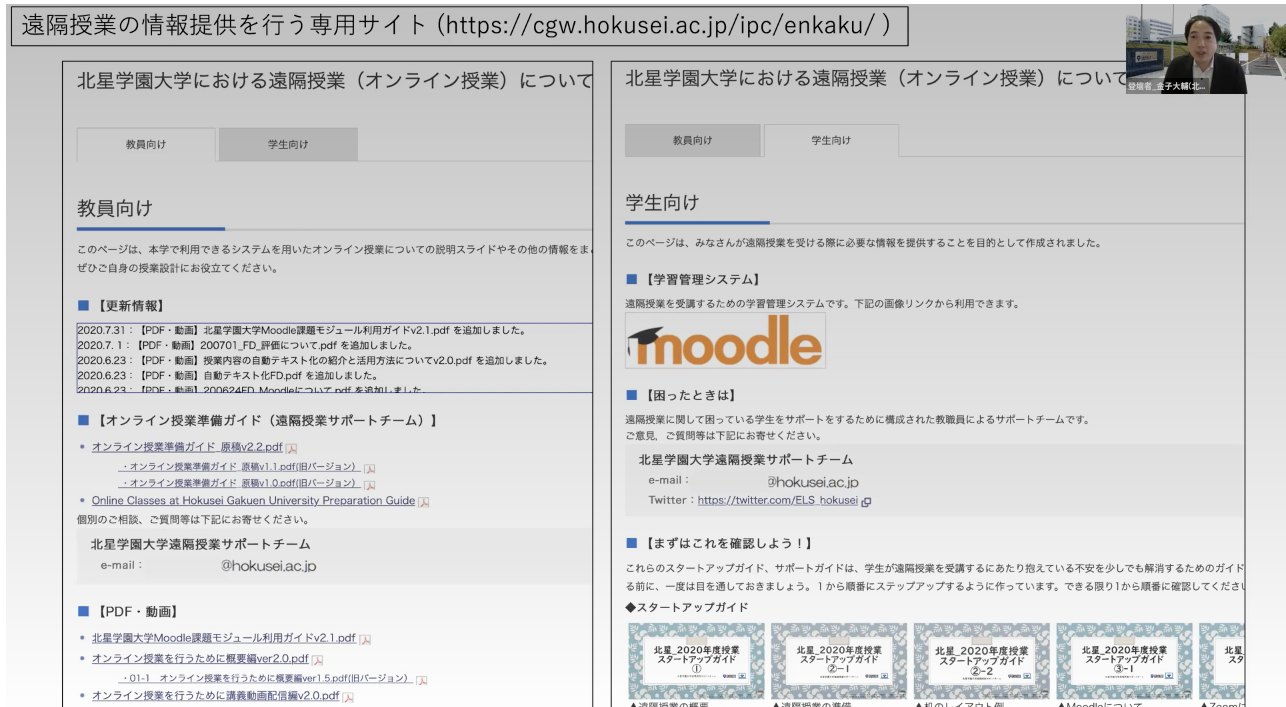

基調講演では「1.大阪大学におけるメディア授業の全学的な支援とブレンデッド教育への展開」「2.北星学園大学における非対面授業実施の状況と今後の展望」についてご講演いただきました。

前者では大阪大学のみならず、村上氏が関わる複数の大学での取り組み状況についてご紹介いただきました。

後者では金子氏から北星学園大学での対策についての情報提供のほか、対面講義の再開がなし崩し的に行われることに対する危惧が示され、パネルディスカッション・茶話会での議論に繋がりました。

さらに、本学から「北海道大学おけるオンライン授業」と題して、今年度のOECの全学的な支援の概要ならびに今後の展望について講演を行いました。

参加者から「他大学の取り組みを聞くことができて有意義だった」「複数の機関のリアルな情報が聞けた」など、北大以外の取り組みや次年度の方針、今後の課題について情報共有できたことが伺えるコメントがみられました。

パネルディスカッション

パネルディスカッションは、参加者からの質問を中心に討論を行いました。

質問内容は、単位の実質化、次年度の授業の基本方針、教員の感染防止策などでした。最後に、COVID-19終息後のオンライン授業の活用について、パネリストから意見を述べて終了しました。

コロナ収束後の大学教育におけるオンライン教育の制度的な在り方の他にも、対面で集まって講義を行う意味、大学の校舎という空間を再定義していくことの必要性など、単にコロナ収束という観点だけではない未来を予期した議論が交わされました。

「講演のあとのパネルディスカッションがさらに勉強になった」「パネルディスカッションの時間が十分に割かれており、充実していた」など、参加者にとって有意義な討論になっていたことが伺えるコメントがみられました。

茶話会

茶話会の参加者は17名でした。グループに分かれて、15分間ブレイクアウトセッションを行いました。茶話会では参加者の方々と講演者両氏、OEセンターの教員やスタッフを交えて、パネルディスカッションでは扱いきれなかった内容をめぐって議論が交わされました。

全体について

ZOOMで回答いただいたアンケート結果についてご報告します。

アンケートは、参加者78名中37名から回答が得られました。アンケート項目は、「フォーラムのテーマ」「時間配分」「進行のスムーズさ」「全体を通して」です。いずれも5段階(1.満足 ~ 5.不満)評価で、8割以上が「1. 満足」もしくは「2. やや満足」と回答し、1割程度が「どちらでもない」と回答しました。

自由記述欄では、「各大学のご苦労、教員の工夫、体制・態勢の在り方、学生の対応・苦労等を広く知ることができた」、「教員はもとより大学執行部によい助言になるものであった」というコメントをいただきました。

また、わたしたちオープンエデュケーションセンターへのご要望として、「授業公開の重要性をシェアすること」や、「学生の満足度が高ったオンラインあるいはハイブリッドの講義の事例紹介」、「PBLの取り組みについてICT利活用の事例紹介」、「各大学のLMS運用と体制の紹介」などのコメントをいただきました。今後の運営の参考にさせていただきます。

末筆ながら、年度末の繁忙期に参加いただいた皆様にあらためて御礼申し上げます。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

OECのスタッフ一同

資料はこちらからダウンロードしていただけます。

https://www.open-ed.hokudai.ac.jp/2021/03/oecf2020resource/