2023年度のフォーラムは「生成AIが実現する高等教育の新展開」と題して、zoomウェビナーにおいて開催しました。また、本フォーラムは北海道大学「教育に関するFD」として開催しました。

開催日時:

2024年2月21日(水)13:00~16:00

参加者:214名

基調講演「高等教育における生成AI利用の課題と展望」

基調講演は、東京大学大学院 情報学環 学環長の山内祐平先生にご登壇いただきました。山内先生は教育工学をご専門とし、学習環境のイノベーションについて研究されています。基調講演では、東大のGENEEの取り組みや日本における生成AIの教育利用例、AIを用いて学生の学習を支援するシステムの開発と評価に関する研究についてご紹介いただきました。

基調講演に対する質疑応答では、申込時やフォーラム中に寄せられた質問にご回答いただきました。研究結果についての質問に対しては、AIを各教員の専門性に合わせてチューニングする必要や、AIを適切に活用できない群への支援が課題であることを指摘され、今後の教育活用に向けた指針が示されました。

北海道大学における生成AIの教育利用

続いて、本学内で実施した生成AIの教育利用に関するアンケート結果を、本学オープンエデュケーションセンターの杉浦准教授より紹介いたしました。

北海道大学におけるAI利用に関するアンケート結果

- 調査期間:2024年1月17日〜2024年2月2日

- 調査対象:本学教員

- 調査方法:Googleフォーム

- 回答者数:96名

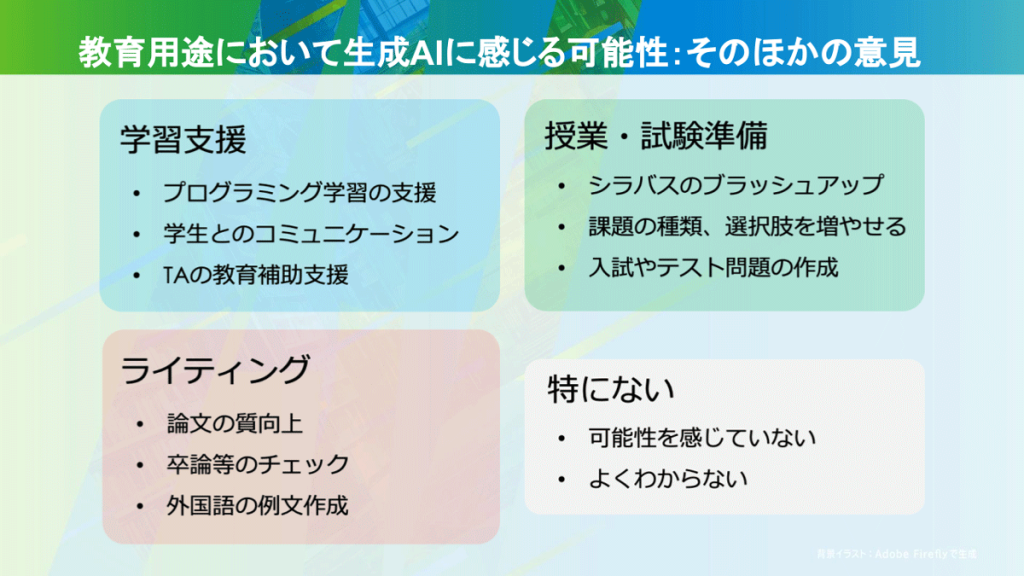

アンケート結果について、生成AIを利用したことがある教員は回答者のうち77%で、教育に利用している割合は15%で比較的、理系科目での利用が多い傾向でした。

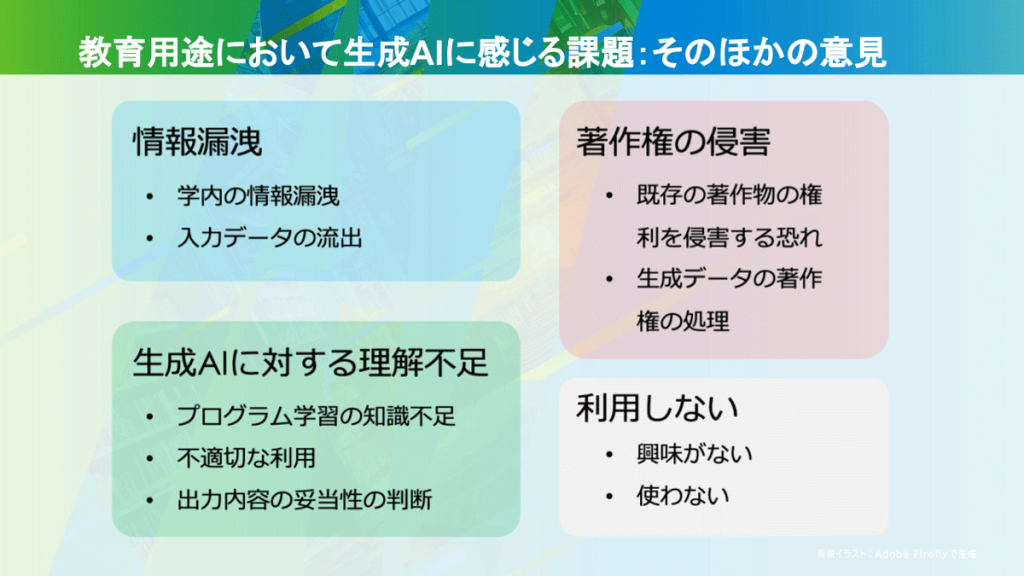

生成AIの利用に関して、課題生成、プログラミング、文章生成、生成AI使用方法の指導などにおいて利用のメリットを感じられている一方で、出力データの信頼性、生成AIに関する学生の知識・スキル不足に関する懸念が示されました。

事例紹介

本学における生成AIの教育利用について、4名の教員より事例を紹介いたしました。

パネルディスカッション

基調講演者の山内先生、登壇いただいた中川先生、堀先生に加え、OECセンター長の松王先生、オープン教育開発部門 副部門長の杉浦先生を加えてパネルディスカッションを実施しました。トピックとして「AI教育利用によって何を目指すのか」、「利用者による教育格差が懸念」など、生成AIの授業利用における重要な問題点について意見が交わされました。具体的にはどのような教科や学習活動に生成AIを利用すべきか、また、普遍的な評価指標を科目ごとにどのように追求していくべきか議論されました。一方で、生成AIの利用だけでなく、利用しない権利も保証されるべきという観点からも議論が展開されました。

登壇された先生方に加え、ご質問をいただきました皆さまに心から感謝申し上げます。

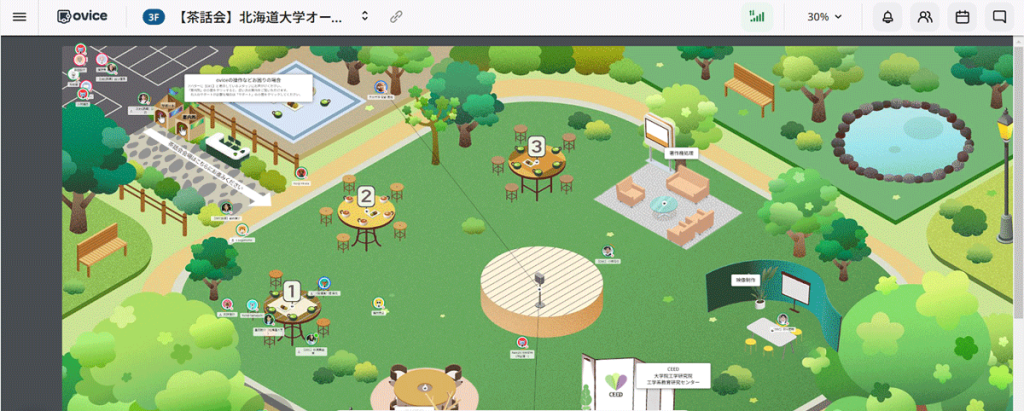

オンライン茶話会

茶話会は、バーチャル空間のoviceを利用して気軽に雑談ができる形式で実施しました。茶話会には、山内先生と堀先生も参加され、参加者との直接的な議論が行われました。AIを活用した教材開発に関する問い合わせもあり、盛況のうちに終了いたしました。

参加者アンケート

フォーラム後のアンケートにもたくさんのご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。テーマ、進行、時間配分ともに9割以上の皆さまから「とてもそう思う」「ややそう思う」との回答をいただきました。また、今後のセミナーについては同様のテーマで開催して欲しいという要望が多数あり、生成AIの教育利用への関心の高さがうかがえました。

お詫び

一部の参加者にご送付いたしましたウェビナーのURLに誤りがあり、フォーラムの開始時間が遅延したことを深くお詫び申し上げます。今後、同様の不具合が起きないよう、対策を講じてまいります。

OEセンターでは、今後もAIを利用した授業実践などについて、セミナー開催などを予定しています。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。