OECの成果(2022年度)

オープンエデュケーションセンター「オープン教育開発部門」では、ハイブリッド型学習の「共同開発」、ハイブリッド型学習の「実施支援」、先進的教育技術の「研究開発」を活動の三本柱としています。これら3つの活動の成果を報告いたします。

共同開発

ハイブリッド型学習の「共同開発」では、教職員のニーズに応じて「オープン教材(OER)の開発」、「オープン教材を用いた授業支援」、「学習環境の提供」を行っています。

オープン教材(OER)の開発

■ 開発コンテンツ一覧

開発したオープン教材(OER)について、以下に紹介します。

52講義、307動画を制作、6講義の授業支援を行い、5講義の英語教材を制作しました。

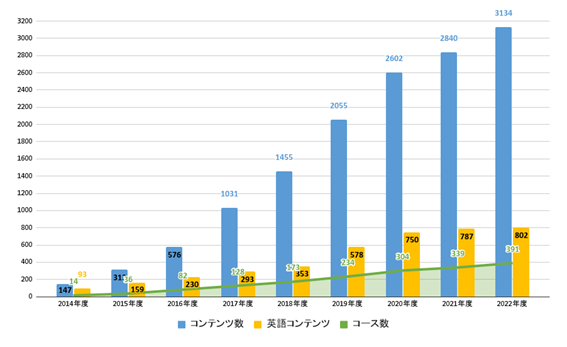

■ 累計コンテンツ数

OECが設置された2014年から2022年度までに開発した OER のコース数、コンテンツ数、英語コンテンツ数の推移を下図に示します。

数値の定義は以下の通りです。

- コース数:開発した OERの講義数

- コンテンツ数:開発したOERのコンテンツ数

- 英語コンテンツ数:上記のコンテンツ数のうち英語を用いた OER の数

学習環境の提供

開発した OER は、目的にあわせて、OECで管理・運用しているプラットフォームで利用しています。

主なプラットフォームは、北海道大学の教職員が利用する「教育情報システム(ELMS)」、北海道大学の学びを学外に向けて公開する「北海道大学オープンコースウェア(北大 OCW)」、誰もがネット上で講座を受講できる「大規模公開オンライン講座(MOOC)」の3つです。

■ 教育情報システム ELMS・Moodle

教育情報システム(ELMS)は、北海道大学の教職員が利用する全学向けの教育学習システムです。 ELMS は学内に設置された 998台の教育用端末のほか、学生用のポータル機能や Moodle を用いた教育情報システム、Google Workspace を用いたグループウェアによって構成されるウェブサービスを提供しています。

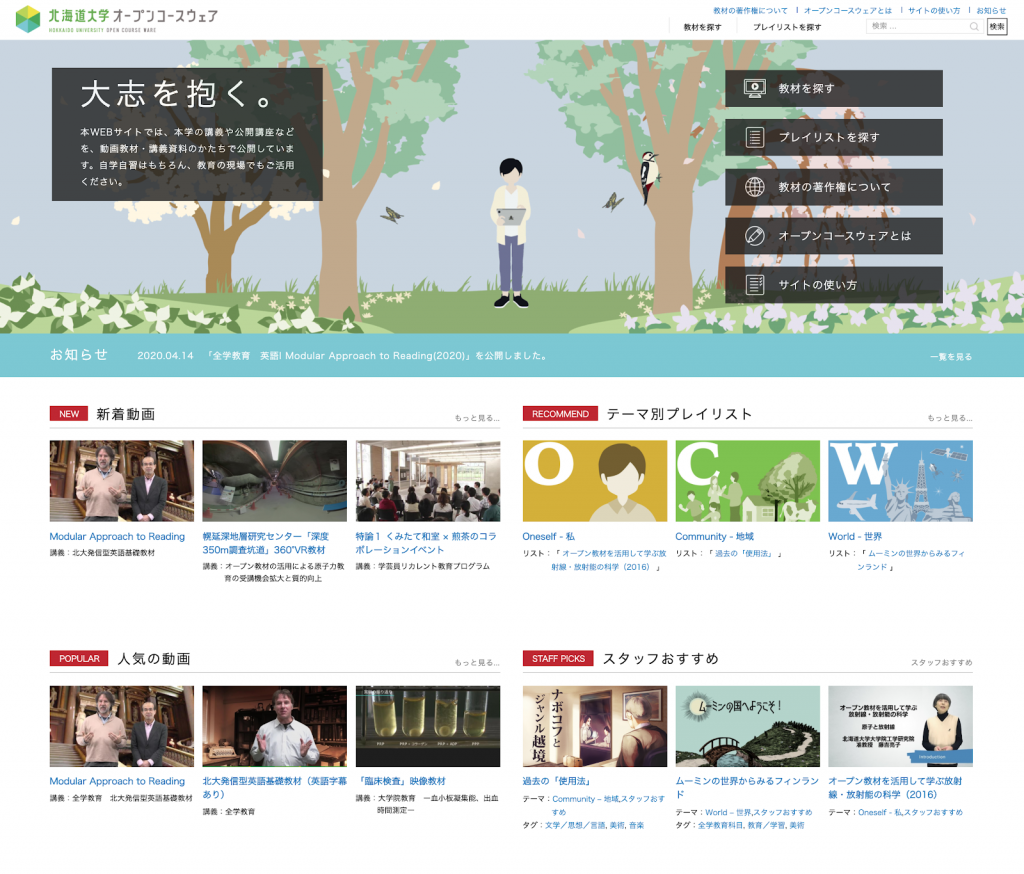

■ 北海道大学オープンコースウェア(北大OCW)

北海道大学オープンコースウェア(北大 OCW)は、北海道大学における「学びのいま」を公開する、コンテンツ配信プラットフォームです。2006年より本学高等教育推進機構で運用を開始したのち、2014年4月より OECで運用を引き継ぎ、継続的な改善を実施しています。2015年11月1日から2023年3月31日までの総ページビュー数は697,977回、総訪問者数は 130,583人です。 動画配信を主とする北大 OCW では、ストリーミングサーバーとして「Kaltura」を導入し、著作権の関係上、違法な動画ダウンロードなどができないよう管理しています。

■ 大規模公開オンライン講座(MOOC)

MOOCとは、インターネット上で公開される、世界中、誰でも受講できるオンライン講座のことです。OEセンターでは、映像教材の制作と教材設計、開講中のサイト管理、事務手続きを一手に引き受けています。本年度に開講したMOOC講座は下記の通りです。

デジタルリテラシー入門(2022) デジタルリテラシーとは、デジタル化した社会を生き抜く力のことです。本講座では、なかでも、「デジタルツールを活用してアイディアをかたちにし、他者と共有する能力」である「デジタルコンテンツクリエイション」について、4週にわたって学びます。そして、現状をより好ましいものに変える「デザイン思考」の視点に立ち、デジタルツールを活用してアイディアをかたちにし、他者と共有することができるようになることを目指します。 >> デジタルリテラシー入門

ハイブリッド型授業をはじめよう(2022) オープンエデュケーションセンターでは、コロナ禍以降、学内向けにハイブリッド型授業を設計するためのセミナーを実施してきました。本講座では、それらの実践をふまえてあらためて内容を整理しました。ハイブリッド型授業の実施方法、学習状況の把握や評価のポイントなどを紹介し、対面での講義や研修をハイブリッド型授業に作り変える方法実際に教育の場で実践できることを目指します。 >> ハイブリッド型授業をはじめよう

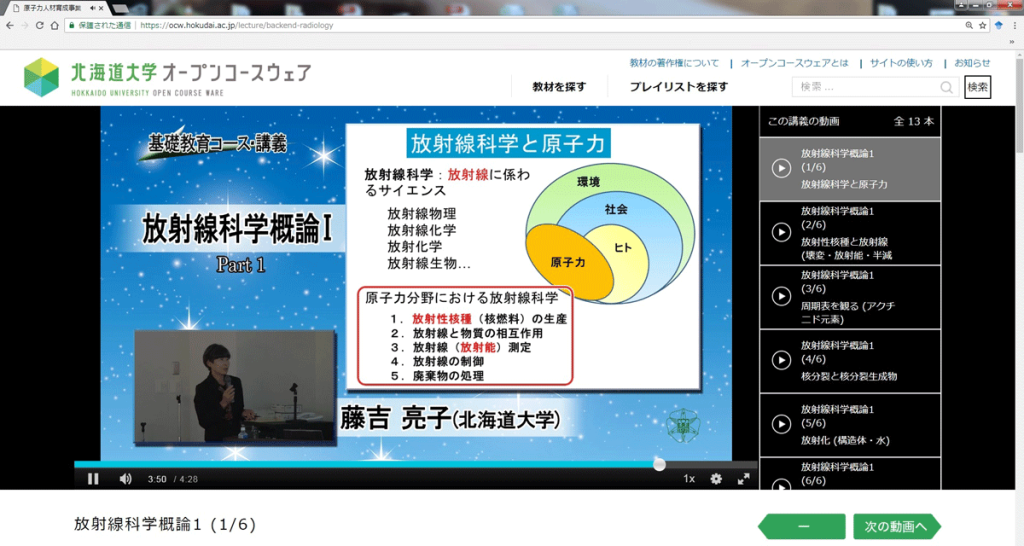

事例紹介 Effects of Radiation(2015)、放射線・放射能の科学(2020/2021/2022) 「Effects of Radiation(環境放射能基礎)」の日本語版を学内の反転授業での運用を経て、新教材に加え、課題等を改良し、工学研究院および獣医学研究院の教員8名による講義「放射線・放射能の科学」を、日本における代表的なMOOCプラットフォームgaccoにて2020年3月に開講しました。センターでは新教材の教材設計、撮影・編集、新PVの制作、開講後の運営を担当しました。また学内では反転授業などで、日本語版MOOCも20年の開講以来、毎年再利用を行い、受講者からの声や成績データに基づき、内容や課題を改定しています。

実施支援

現在、さまざまな分野でデジタルトランスフォーメーション( DX )が推進されており、高等教育においても教育のデジタル化を通じた変革が期待されています。こうしたなか、本学は2021年に文部科学省「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン( Plus-DX )」に採択され、「デジタル・シームレス学習環境」を実現することを目標に、オンライン教育環境の基盤整備、学内キャンパスネットワークの整備拡充、ハイブリッド型授業の実施・評価の手法開発と普及、地域におけるオープンな教育プラットフォームの開発を含む全学的なオンライン授業の実施を支援しています。

ハイブリッド型授業の設計手法開発・支援

ハイブリッド型授業における授業設計を、教員からみた学生への教授行為について整理し、これまでの対面授業を分析し、教授者の目線からブレンド型授業を考案する手法「リビルド法」を開発しました。

>> 効果的な授業の実施方法

また、リビルド法を利用して既存の対面授業をハイブリッド型授業に設計しなおす教員研修プログラムを開発・実施しました。

教員研修には事前・事後課題を設け、事前課題ではデザインシートを用いた授業の現状分析を、教員研修ではデザインボードを用いて授業の改善案を検討する活動を行いました。研修後、提出されたデザインシートには、教員研修の支援者から「よいと思った点」「さらに授業をよくするための改善案」について文書によるフィードバックを返却するとともに修了証を発行しました。

>> 【開催報告】オンライン教育セミナー「ツールキットを活用した授業設計と改善」

授業デザインツールキットの開発

リビルド法による授業設計では、授業の流れを可視化して分析し、整理することが重要です。そのため、これまでの授業をハイブリッド型授業に組み替える過程を記述する「授業デザインシート(以下デザインシート)」と、5つの教授行為の組み替え作業を行う「授業デザインボード(以下デザインボード)」を開発しました。

>> 授業デザインツールキット

ハイブリッド型授業ガイド

2020年より、本学におけるオンライン授業の実施支援を継続的に行っています。その一環として、ハイブリッド型授業ガイドを構築し、情報提供を行っています。今年度は、4月9日に学内向けの FAQ を公開しました。

>> 北海道大学におけるハイブリッド型授業ガイド

講習会、勉強会、セミナーの実施

上記のような教員研修プログラムの他、ハイブリッド型授業に関わる話題を中心に、講習会・勉強会・セミナー・フォーラムを開催しています。

>> NEWS

ハイブリッド型授業支援

学内でハイブリッド型授業の導入と実施について、動画教材開発や運営について支援を行いました。

研究開発

共同研究

OECでは、教材開発のみならず、動画教材を用いた教育手法など研究開発を行っています。これら研究は授業開発・サポート、MOOC など講座開講の結果についての分析など、センターの活動を改善し、新たな開発を行うサイクルの一貫に位置づけられます。

■ 株式会社ドコモgaccoとの共同研究(2023年度〜現在)

リカレント教育の高度化を目的として株式会社ドコモgaccoとOECが連携協定を締結し、以下の活動を実施しました。

- 実用的なスキルから知的好奇心を刺激する教養まで、リカレント教育コンテンツの共同開発

- オンラインとオフラインを組み合わせたハイブリッド型でのリカレント教育方法の確立

- オンライン学習サービス「gacco」の学習者データの分析

■ アドビ株式会社との共同研究(2019年度〜2022年度)

2019年11月1日付けでアドビ株式会社と共同研究契約を締結し、2022年度まで共同研究を実施しました。2022年度は、2021年度にデジタルリテラシー入門として開発したウェブベースのオープン教材をもとに、MOOCを開講しました。

学会発表

オープン教育開発部門には2名の博士研究員が在籍し、開発した教材を活用した研究開発を行っています。本年度の学会発表実績を以下に示します。

- レポートライティングの問題設定における支援方法の現状と課題(日本教育工学会秋季全国大会/小林和也、杉浦真由美、重田勝介)

- デジタルリテラシー教育におけるフィードバックツールの検討 ―リテラシー習得の課題とパターン・ランゲージの可能性―(日本教育工学会秋季全国大会/田中宏明、重田勝介)

- 主観的評価項目を組み込んだルーブリックを用いた相互評価活動(日本教育工学会春季全国大会/小林和也、杉浦真由美、重田勝介)