北海道大学オープンエデュケーションセンターでは、今年5月に本学附属図書館(北図書館)にAdobeクリエイティブツールを活用してデジタルリテラシーを学ぶためのスペース「Digital Creative Grids(グリッズ)」を開設し、「つくることで学び会う」教育を推進しています。

そこで、本フォーラムでは「つくることで学び会うラーニングコモンズ」をテーマとして、国内における「つくることで学ぶ」教育やラーニングコモンズの先進事例を紹介しつつ、本学グリッズの取り組みを取り上げながら、大学等におけるこれからの学習環境ならびに支援の在り方について、幅広く議論しました。

開催日時:2025年8月22日(金)14:00~17:00

参加者:72名(対面15名、ウェビナー57名)

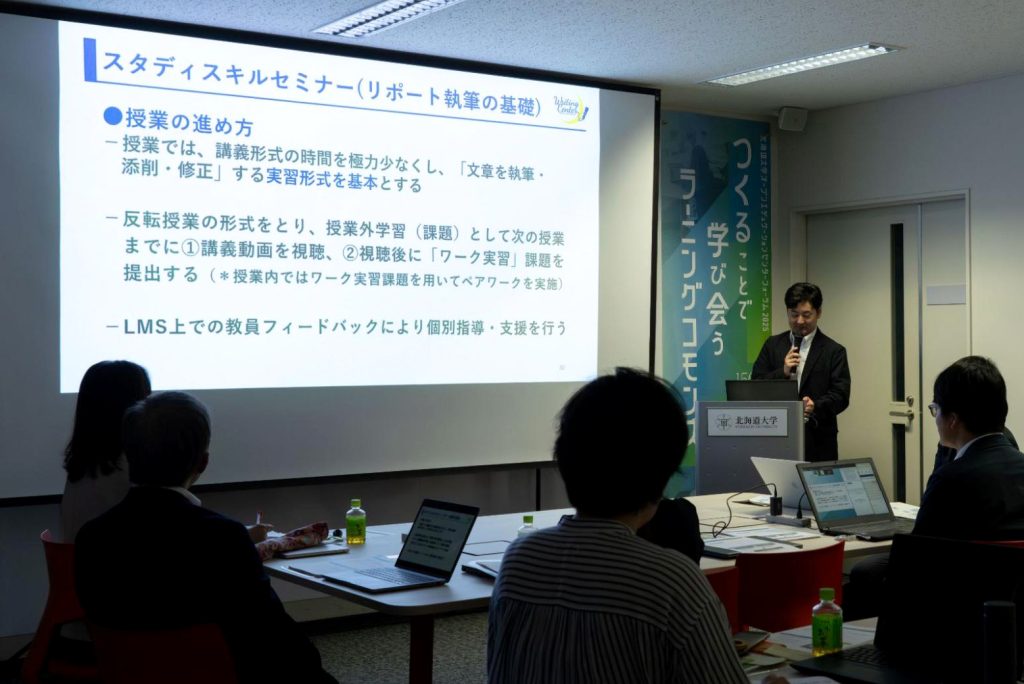

基調講演1

関西学院大学におけるアカデミックライティング教育の現状

はじめに、関西学院大学 教務機構ライティングセンター 教授の福山佑樹先生にご講演いただきました。

福山先生のご専門は教育工学(ゲーム学習、ICT活用教育)、高等教育(アクティブラーニング、ライティング教育)、であり、大学ではライティングセンターの管理・運営を担われています。基調講演では、関西学院大学ライティングセンターの開講授業の概要と具体的な支援、対面指導における学びあいについてご紹介いただきました。

>> 講演資料(PDF)

福山 佑樹 先生

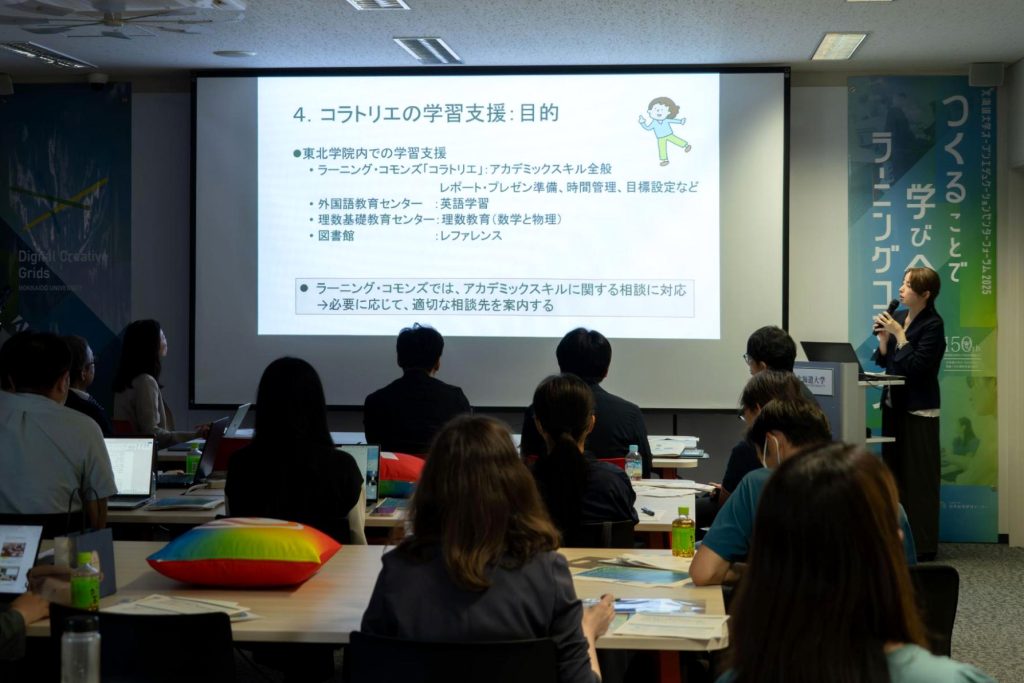

基調講演2

東北学院大学におけるラーニングコモンズ運用と

学習支援の現状

続いて、東北学院大学 教養教育センター 講師の遠海友紀先生にご講演いただきました。

遠海先生のご専門は教育工学、高等教育(学習環境、学習支援、初年次教育)であり、大学ではラーニングコモンズにて、学習支援担当教員(主任)を担われています。基調講演では、東北学院大学のラーニング・コモンズ「コラトリエ」の概要ならびに学生スタッフを含む支援体制、学習支援の具体的な内容についてご紹介いただきました。

>> 講演資料(PDF)

遠海 友紀 先生

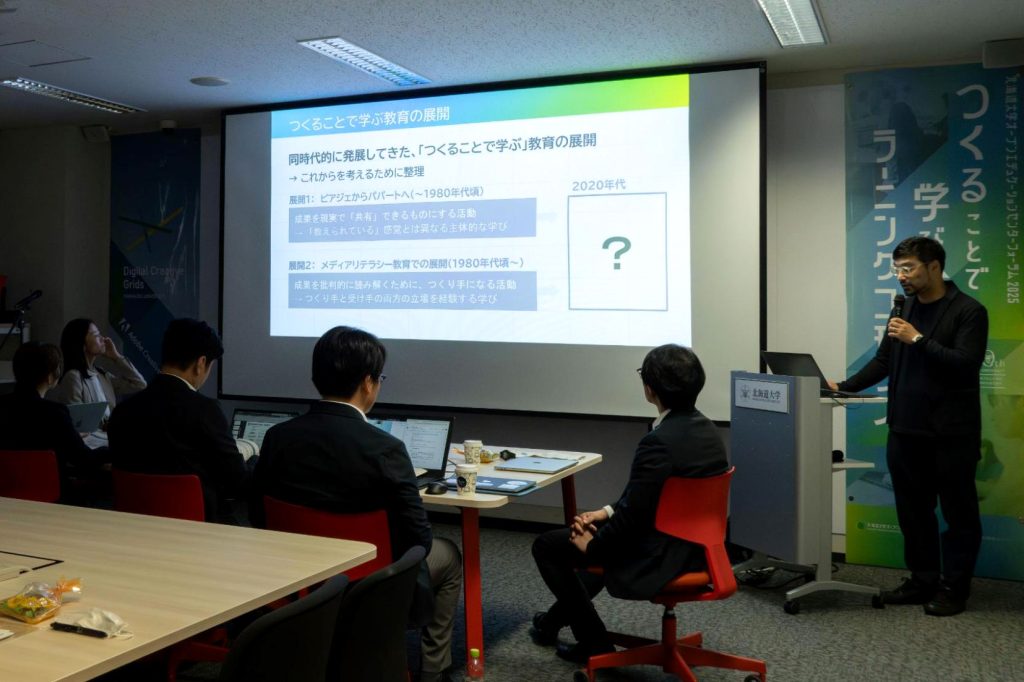

北海道大学における「つくることで学ぶ」実践事例紹介

オープンエデュケーションセンター(OEC)からは、OECとグリッズの関わりやグリッズの環境デザイン、「つくることで学ぶ」教育の展開と可能性について紹介しました。

>> 講演資料(PDF)

重田 勝介 教授

田中 宏明 博士研究員

藤岡 千也 准教授

パネルディスカッション

パネルディスカッションには、基調講演を賜った福山佑樹先生(関西学院大教授)、遠海友紀先生(東北学院大学講師)、オープンエデュケーションセンターからはセンター長の松王政浩教授、副センター長の重田勝介教授、副部門長の杉浦真由美准教授が登壇しました。

議論は参加者からの問いを端緒として展開され、「グリッズのような制作系コモンズをいかに活性化するか」、「制作系の教育や授業を北大においてどのように拡充し、本施設の利用へとつなげるか」、「学生の制作モチベーションをいかに維持するか」、「生成AIの普及を見据えたライティング教育の在り方」など、幅広い視点から意見が交わされました。

パネルディスカッションの様子

参加者の皆さまには、フォーラム後のアンケートにご協力いただき、ありがとうございました。プログラム全体を通して多く方から高い評価をいただき、「他大学の取り組みを知ることができて有意義だった」「『つくるための道具であるAdobe Expressは共有から協働へ導く道具』という定義に膝を打つ思いがした」「マルチモーダルの考え方に共感した」などのコメントも寄せられました。

今回のフォーラムで得られた知見や参加者の声を踏まえ、グリッズが「つくることで学び会う」新しい学習環境の中核となるよう、より一層の充実を図ってまいります。

今後も、学生・教職員がつながり、共に学びを深める拠点として、グリッズの発展に取り組んでまいります。